快訊

- WBC懶人包/門票今開搶!海外售票、台灣賽程、直播資訊全攻略

- 快訊/因應眾院改選?日本立憲和公明黨同意共組新政黨

- 台積電2026擴廠需求強勁 艾司摩爾股價噴漲近8%

- 縣長選舉民調都暫落後陳光復 藍澎湖縣長提名月底陳毓仁、洪棟霖2擇1

- 李西河明退休 北市警局長換誰扛?蔣萬安證實:還沒消息

- 老農津貼調漲至1萬 藍委:最低生活費門檻1.5萬,已不足應付

- 伊朗全國大斷網將近7天 創最長紀錄

- 2年縝密規畫 張文買下10把刀預謀犯案

- 台積電法說/美國擴廠準備好了!剛買下900英畝地 魏哲家:可蓋好幾座廠

- 狂搜「Ryona」餘6300筆!張文犯案5年前就有跡象 熱衷「鄭捷、越南屠夫」新聞

- 聯發科輕旗艦天璣9500s、中高階天璣8500報到! 榮耀小米搶首發

- 台積電法說/資本支出狂飆!今年砸520至560億美元擴產 魏哲家擔心台灣電力

- 張文隨機殺人不起訴 北檢:孤狼式犯案無共犯或組織涉入

- 澳網「1分大滿貫」惜敗!葛藍喬安娜暴紅 24歲台英混血、堅信「沒有台灣就沒有我」

- 張文為何走上殺人末路 反社會性格、缺乏關懷、逃避、孤立

- 高雄馬頭山橋下驚見「蠟化」乾屍 坐姿詭異、面部模糊嚇壞眾人

- 日韓政府要出手了? 指日圓、韓元匯價「不符經濟基本面」

- 【一文看懂】認知戰、經濟戰...美媒揭中國對日施壓6劇本 全是台灣人秒懂老把戲

- 台積電法說/三星、英特爾擴產搶走美國客戶? 魏哲家霸氣喊「不會」

- Grok聽指令生成不雅照全球撻伐 xAI公布新規:部分國家關閉功能

【通膨非罪4-4】CPI年增率2%不該是天險,關鍵在於薪資要成長

2024-05-27 07:50 / 作者 吳馥馨

中大經濟系教授吳大任表示,當「所得增加」的幅度大於「支出增加」的幅度,CPI年增率是否一定要壓在2%以下已不是關鍵。陳品佑攝

根據中央銀行日前公布3/21理監事會議記錄,為因應電價上漲可能造成的物價波動,央行理事會決議升息半碼(0.125個百分點);但唯獨一人,時任經濟部長王美花反對升息。王美花反對的理由是,今年以來,台灣產業呈現兩極化發展,只有AI伺服器等半導體產業暢旺,其他產業表現不盡理想,升息反而墊高企業融資成本,使企業經營更加困難。

然而,「對抗通膨」最終完敗「經濟復甦」,基於防範通膨預期,除了王美花的其餘14位央行理事全都贊成升息半碼,甚有理事認為,未來通膨若居高不下,可能繼續升息,因為穩定物價是央行責無旁貸的任務,充分展現央行鷹派立場。

央行總裁楊金龍日前則在財委會答詢時表示,從「中長期」來看,消費者物價指數(CPI)年增率2%依然是通膨警戒線,但短期在2%到2.5%也沒多大問題。顯然,在楊金龍心目中,只要CPI年增率跨越了2%那條線,通膨警鈴就會大響。

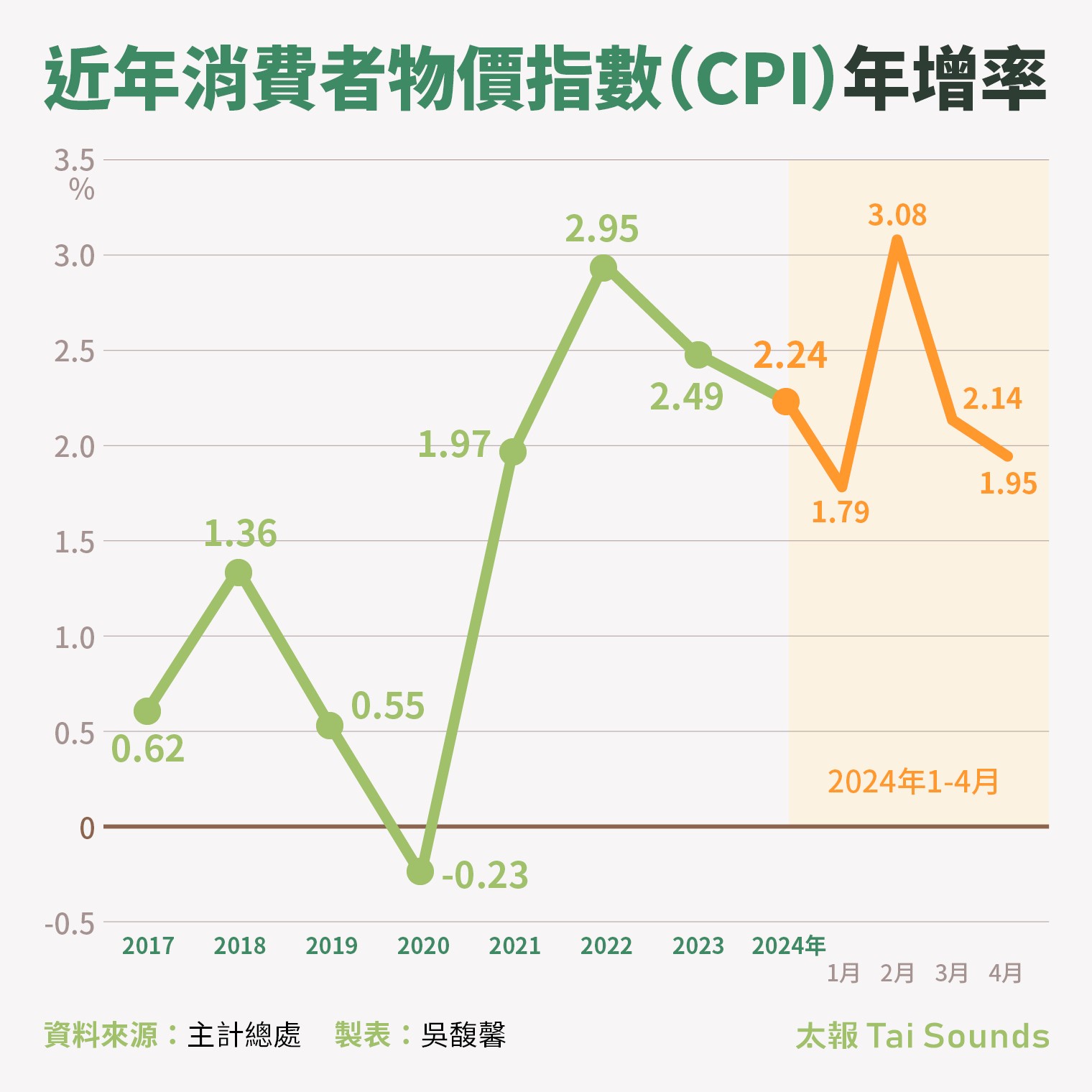

根據主計總處統計,即便4月起漲電價,當月電費指數上漲4.48%,但今年4月CPI年增率仍然降到1.95%,低於通膨警戒線,也比今年第1季明顯回落;央行成功穩定了物價。

今年4月CPI年增率仍然降到1.95%,央行成功藉由升息穩定了物價。太報製表

但中央大學經濟系教授吳大任卻表示,在利率政策的立場上,他是支持王美花,也反對升息;看似央行精準打擊了因電價上漲造成的通膨預期,但別忘了,貨幣政策是「有代價的」。

吳大任說明,央行引導物價下跌的途徑,是藉由「升息」,讓有房貸、車貸、信貸的家庭,減少其他家庭支出;也就是因為貸款的「必要性支出」增加,進而排擠其他消費,當其他消費減少,物價就下跌。因而,要付出的代價是每個家庭的經濟。

企業貸款更多,升息讓企業融資成本變高了,企業只要有貸款,就會因升息而受傷害,當融資成本變高了,企業投資也就減少了。

換言之,央行升息就是抑制家庭消費需求、企業投資需求;央行升息並非「沒有代價、沒有成本」,任何政策都有其負面成本,央行的成本就是「犠牲經濟」,犠牲家庭消費意願、企業投資意願。

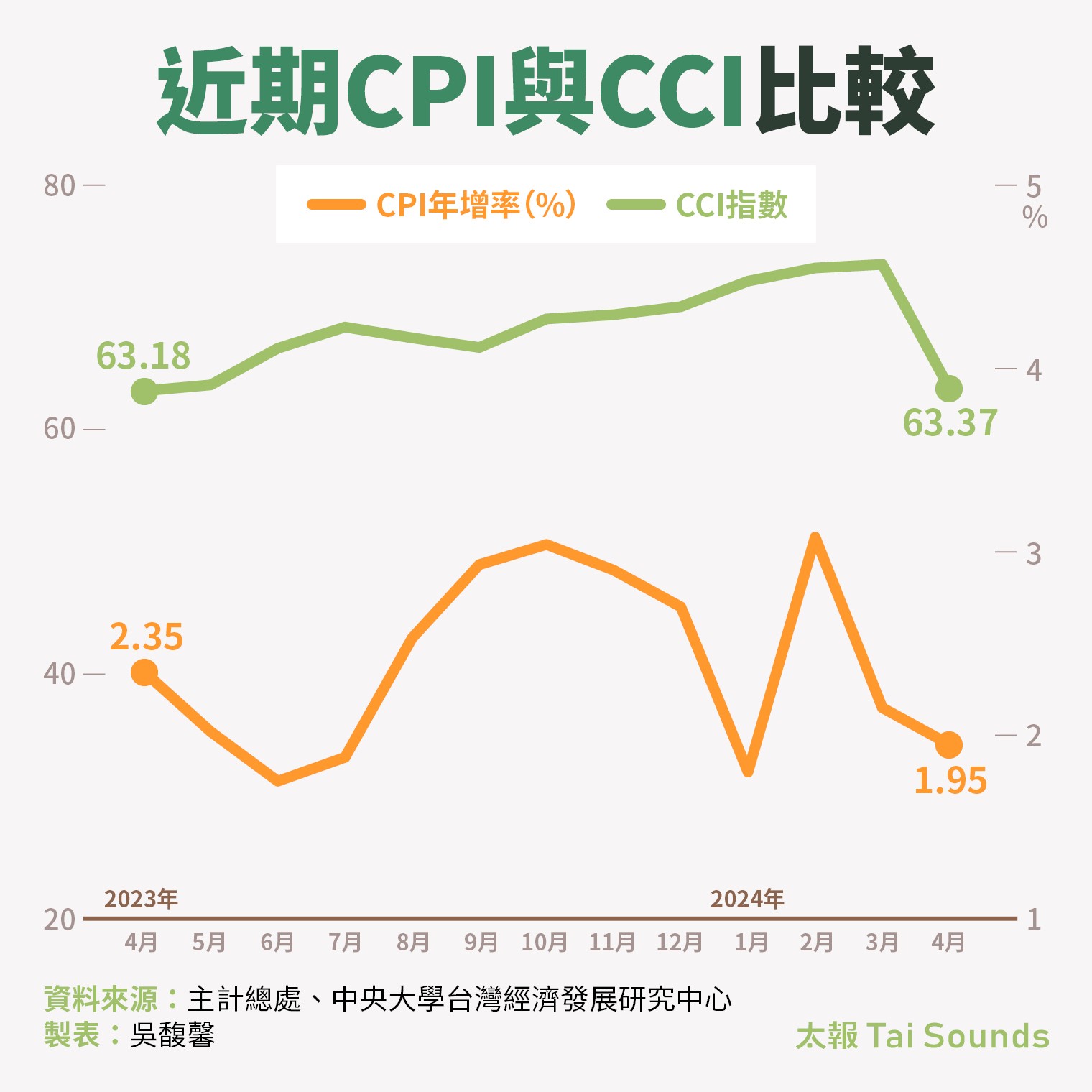

數據也顯示,消費信心確實被央行無預警的升息重重打擊;根據中央大學公布的4月消費者信心指數(CCI)下跌10.14點、降至63.37點,為1年來低點。

4月消費者物價指數(CPI)成功降至2%以下,但消費者信心指數(CCI)也降至63.37點,為1年來低點。太報製表

因此,吳大任認為,通膨2%可以稍鬆綁,待市場經濟活絡,經濟變好,勞工收入增加了,通膨2%反而變得不再重要。

吳大任表示,央行或許是發現了家庭收入成長跟不上支出成長速度,才會以升息的手段來打擊通膨,但這一出手卻打擊經濟,反而讓家庭所得減少。

事實上,所謂通膨警戒線,經濟學上沒有確切的研究表示,為何2%這個數值是天險。

吳大任指出,雖然全球央行都將通膨警戒線劃在2%,但經濟學上沒有任何理論支持通膨一定要在2%以下,這僅是實務上全球央行「約定俗成的共識」,因此,所謂2%的標準是可以調整的,而且每個國家的情況皆不同。

政大勞工所教授成之約也認為,各國央行慣於將通膨壓在2%以下,某種程度也是代表經濟可以被控制在不愠不火的狀態,因而2%就好像魔咒般,成為大家執著追求的標準。

成之約表示,如今面臨許多天災、事變、戰爭、人禍,以及全球在追求淨零排放的目標下,想要把通膨一直控制在2%水準,確實有其困難。陳品佑攝

但成之約表示,如今面臨許多外在因素,包括天災、事變、戰爭、人禍,以及全球在追求淨零排放的目標下,產油國為了替自身爭取更多經濟緩衝空間,一定會想方設法將油價維持在高檔,想要把通膨一直控制在2%水準,確實有其困難。

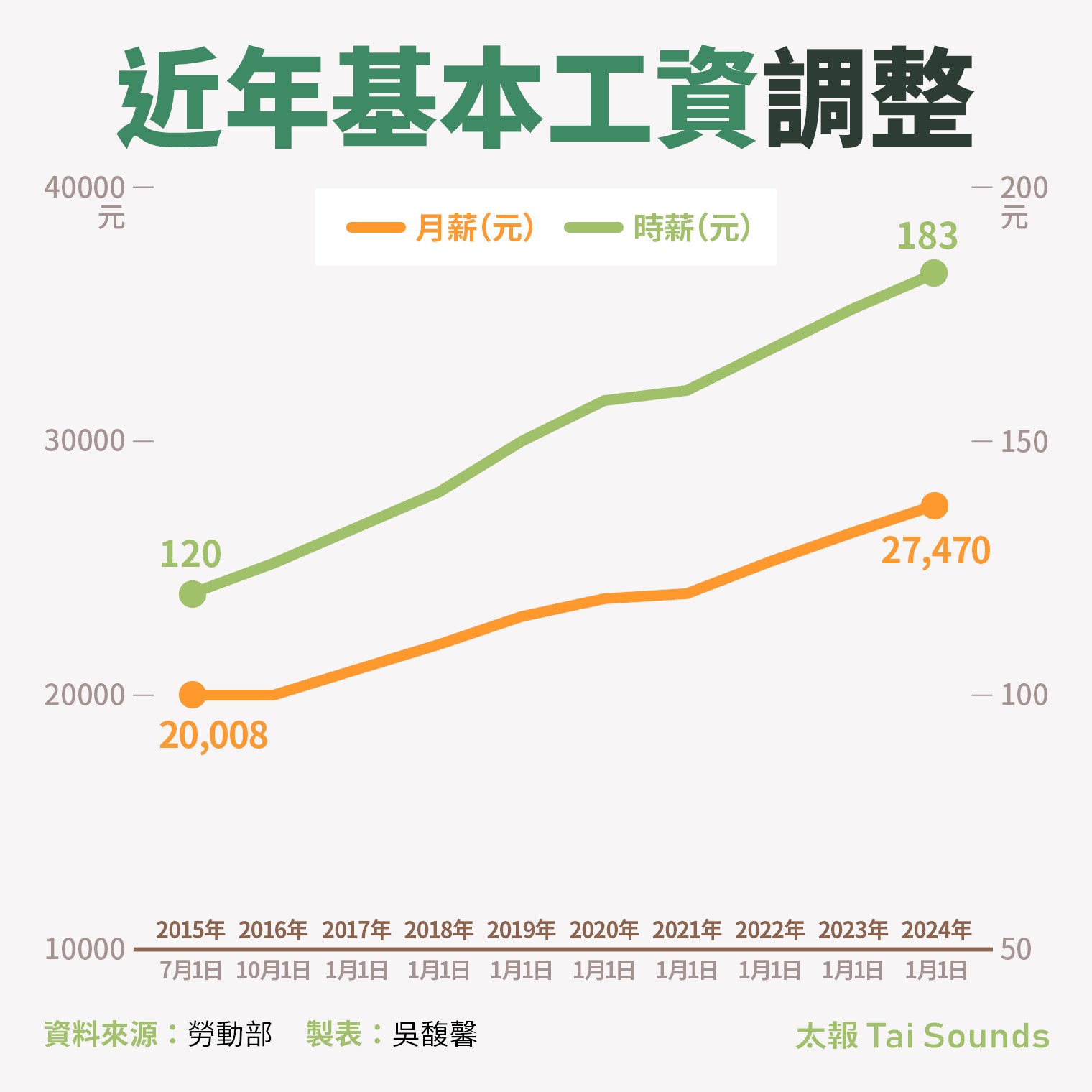

除了外在衝擊,台灣為了協助基層勞工抵禦外在通膨挑戰,基本工資也已持續調漲,蔡總統任上就已連續八年調漲基本工資,從上任前的20,008元,調漲到今年的27,470元。從月薪看,8年來基本工資漲幅就達37.3%。

成之約坦言,因工資上漲而增加的生產成本,除非業者可藉由自動化、智慧化生產來吸納,否則只能把一切成本再轉嫁出去。因此,每年年初基本工資調漲,就會調漲商品或服務的價格上漲;而每個商品都調個5元,10元,加總起來,對消費者就會產生很大壓力。

蔡總統任上連續八年調漲基本工資,累計漲幅37.3%,業者多將工資上漲成本再轉嫁出去。太報製表

對消費者而言,可能月薪漲了1,000元,但萬物齊漲下,每項商品都調個5元、10元,對消費者都是實實在在的上漲壓力。

面臨業者轉嫁成本及物價上漲壓力,成之約認為,唯一的解方就是繼續幫受薪階級加薪,包括基本工資調漲,或是企業主替勞工加薪。

言下之意,內外因素交互影響下,與其選擇「凍漲」來「抗通膨」,卻意外衍生不必要的副作用,不如持續替勞工加薪,才是幫助受薪階層「抗通膨」的最佳路徑。

不過,除了基本工資調漲,也要留意中間一群不是領最低工資的族群,他們恐怕未蒙其利,先受其害。

吳大任表示,解決低薪問題,政府不能純粹只以「干預勞動市場」、也就是調高基本工資的方式處理。因為,這會產生「一些效果」,但也會衍生副作用,包括調高基本工資後引發物價上漲,但薪資未漲的族群就會受重傷。

吳大任認為,解決低薪問題應從「產業角度」去思考。首先要先看台灣低薪的族群在哪。綜觀各產業,台灣製造業薪水普遍較好,雖然部分製造業因國際需求減弱而有波動,但不致太擔心。但多數領基本工資,以「非典型就業」為主的服務業,就需要更多政策配套來替其增加報酬。

成之約也說,抗通膨解方就是全民都要加薪,而從研究勞動關係角度看,即便經濟景氣好,公司有獲利,都不能單方面的寄望雇主就替員工加薪,或是單方面寄望政府每年提高基本工資;勞方也要有議價能力,多管齊下才能達到替多數勞工都調薪的政策目的。

吳大任提醒,多數領基本工資,以「非典型就業」為主的服務業,需要更多政策配套來替其增加報酬。廖瑞祥攝

吳大任則指出,政府看通膨問題,不要只看物價上漲的程度,改從所得成長率和物價成長率的差距來觀察,可能比較客觀。

也就是說,當每個家庭「所得增加」的幅度大於「支出增加」的幅度,即便物價在漲,也會覺得生活條件、家庭經濟變好了。

吳大任也說,央行應是發現了家庭收入成長跟不上支出成長速度,才會出手用升息來打擊通膨;但以升息方式來打擊通膨,反而打壓經濟成長,家庭所得反而減少。

不過,「抗通膨」也不全然都是央行的責任,包括經濟部的產業政策要讓企業更具獲利能力,交通部觀光政策要吸引國際觀光客來台,甚至外交政策也別總是讓外國人以為台灣兵凶戰危,不敢來台灣投資和旅遊。

吳大任以日本經濟為例,日本一度也面臨人口老齡化、工資成本上升的困境,經濟陷入停滯性通膨數十年,但日本疫後大量吸引觀光客,也吸引諸如台積電赴熊本設廠,雖然也造成日本物價上漲,但「外力」也增加日本國內消費力,最終形成良性循環。

吳大任認為,台灣應效法日本疫後大量吸引觀光客,提升國內經濟,增加國人消費力。圖為 2023年11月 ITF台北國際旅展。ITF提供

台積電位於熊本的日本子公司JASM。路透社

最新more>

- 馬斯克Grok「一鍵脫衣」害女性、兒童裸露 遭全球撻伐後急滅火

- 台灣2025年刷卡將破4.5兆元新高 中信銀刷卡金額破一兆元登刷卡王

- 義大醫院爆肉毒盜賣案!她牟利22萬遭判刑 衛生局:非醫師施打恐受刑責

- WBC懶人包/門票今開搶!海外售票、台灣賽程、直播資訊全攻略

- 快訊/因應眾院改選?日本立憲和公明黨同意共組新政黨

- WBC》張弘稜球速大躍進被注意到了!曾豪駒:小聯盟表現都有看到

- 國軍4550萬子彈採購案「五金商得標」 馬文君:國防部別再自欺欺人

- 雷嘉汭頑疾纏身「比被家暴還嚴重」 半夜腫臉:12點變身打回原形

- 台積電2026擴廠需求強勁 艾司摩爾股價噴漲近8%

- 快訊/北投警攔檢遭衝撞 眼、嘴濺血緊急送醫

熱門more>

- 北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

- 反年改出包…公務員退休金沒變多!翁曉玲「沒寫施行日期」回應了

- 【一文看懂】可寧衛「7天飆漲逾六成」 土方之亂「神助攻」8422!它是做什麼?

- 川普如何幫助伊朗民眾? 專家:美軍打「這裡」等於一刀割斷德黑蘭財政動脈

- 頭皮發麻!北海道酒吧藏女屍 老闆狂開5台空氣清淨機問客:有味道嗎

- 劇烈晃動!阿諾在中國被偷拍影片瘋傳 認了隆乳:挺起來更有底氣

- 分析:伊朗局勢幾乎滿足了「革命五要件」 還差什麼能使政權垮台?

- 陪尪出庭太無聊!21歲女「噴酒精燒螞蟻」嚇壞眾人 新北地院虛驚

- 台股風向球/台積電法說會今登場 外資賣不停 赴美擴大投資金額、資本支出成焦點

- 台積電法說/最狂單季Q4淨利5057.4億!每小時賺2.29億、毛利率62.3%史上最高