快訊

- 藍新北台中卡關勸退誰?鄭麗文稱初選非洪水猛獸:七三比決勝負

- 國民黨新北人選拚2/17前拍板 劉和然:盼與李四川見面談

- 中國2025年失業率達5.2% 官員:總體穩定

- 假借河川地種西瓜侵占國有林木 宜蘭地檢起訴「山老鼠」集團18人

- 驚悚凶殺!新北夫妻各中10多刀躺血泊雙亡 兒涉嫌逃跑追緝中

- 渣打台灣優先私人理財客戶增三成! 再祭全球機場接送、美金定存年息7%

- 連4年下滑!中國人口2025減至14.05億 出生跌破800萬創新低

- 中國第4季經濟成長陷3年新低 2025全年GDP「完美保5」達標

- 台北分署完成首例酒癮治療轉介 助酒駕者重回正軌

- 蔥油餅夫妻遭殘殺 起底落跑兇嫌是啃老兒!有這些不良紀錄

- 柯文哲喊「國民黨別高估實力」 蕭旭岑稱善意提醒:這是事實

- 逆子開山刀弒親奪走2命!刀刀見骨 傷勢驚曝生前曾抵抗仍遭殘殺

- 睽違10多年!菲律賓發現新氣井 可年供近140億度電「為能源續命」

- 遭誣陷「300萬元買位子」 北市議員擬參選人劉品妡到北檢提告

- 傳出淒厲哀號!新北逆子弒雙親時間軸 落跑超淡定身影曝光

- 稱馬德案涉新聞自由 蕭旭岑憂媒體「寒蟬效應」

- 假計畫真詐騙! 海撈廠商、好友500萬手機筆電 前台大醫院助理被起訴求重刑

- 不再是台灣「矽盾」?WSJ:台積電的美國時代來臨

- 藍白欲自提1.25兆國防特別預算版本 顧立雄:沒有必要

- 加權指數飆天價帶旺台股ETF! 00947挾記憶體權重王勇闖四冠王

【通膨非罪4-2】5大理由 通膨2%將呈常態化

2024-05-26 07:50 / 作者 吳馥馨

央行報告指出,包括供應鏈重組、氣候變遷、人口老化等原因,都使得物價面臨波動較風險,過去長期維持低而穩的通膨環境已改變。

根據中央銀行去年12月理監事會後參考資料,2020年來,新冠疫情、供應鏈瓶頸、俄烏戰爭等「非預期」事件接連衝擊全球經濟,也一波接一波的推升全球通膨率。相較疫情前數十年,地緣政治穩定,生產技術進步並降低成本、全球化快速擴展,以及勞動力增加,使得「供給面」相對「需求面」更靈活,通膨低而穩定。但近年地緣政治衝突頻繁、全球化受阻,人口高齡化與勞動力不足,過去有利長期通膨穩定的供給因素,已轉成負面影響。

因此,央行在報告中指出,包括供應鏈重組、氣候變遷、人口老化等原因,都使得物價面臨波動較風險,過去長期維持低而穩的通膨環境是否因此改變,值得密切關注。

央行報告指出,共有4大負面影響,讓當前的通膨環境不若10年前穩定。

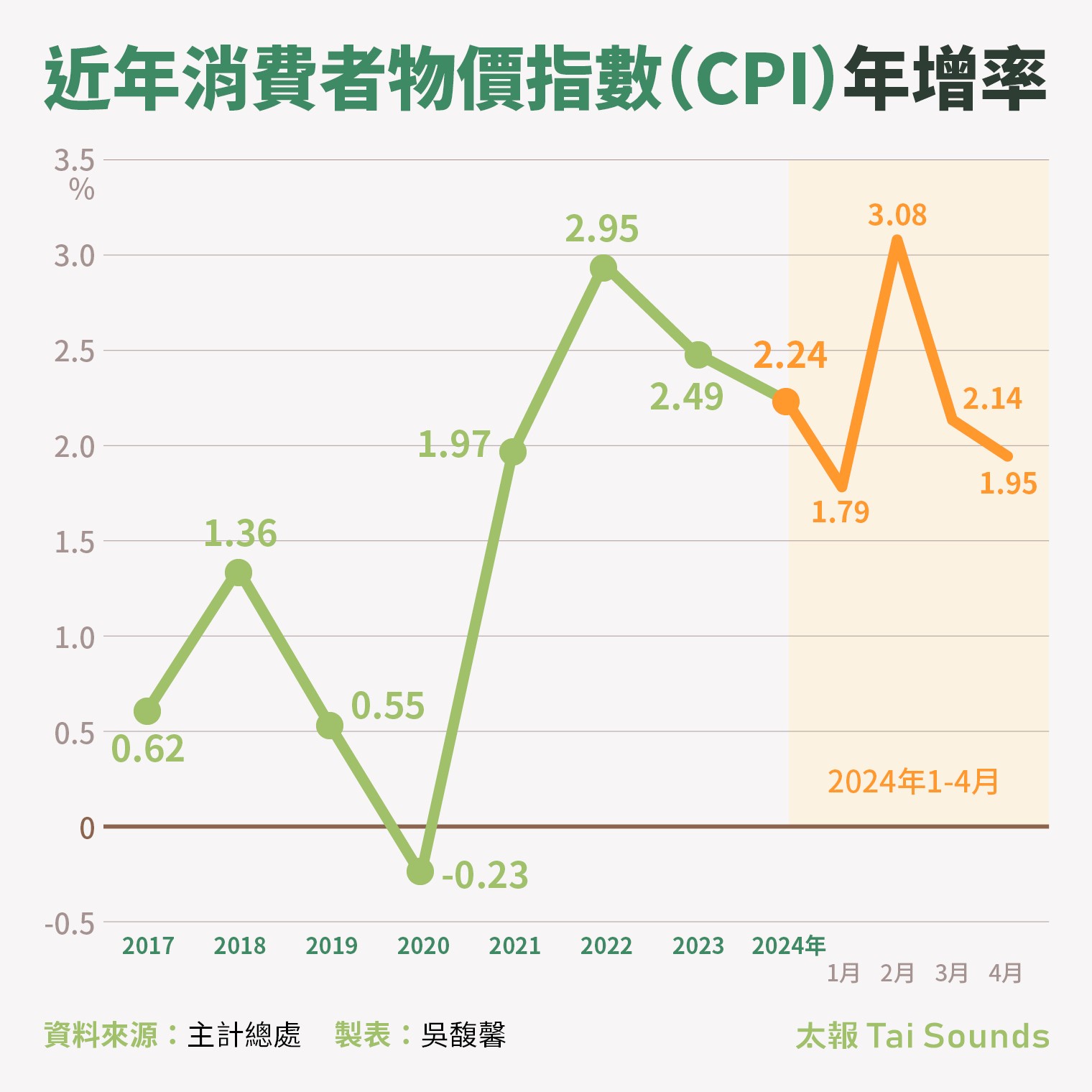

近年消費者物價指數(CPI)年增率。太報製表

10年前,多數國家認同自由市場與合作可以促進經濟成長,透過自由貿易協定將更多國家納入全球生產網路,透過全球競爭,提升生產效率。

但如今,全球政治環境不穩定,許多國家出現民粹主義、保護主義與單邊主義向,已不利維持國際合作與貿易協定,對全球生產網絡造成干擾。

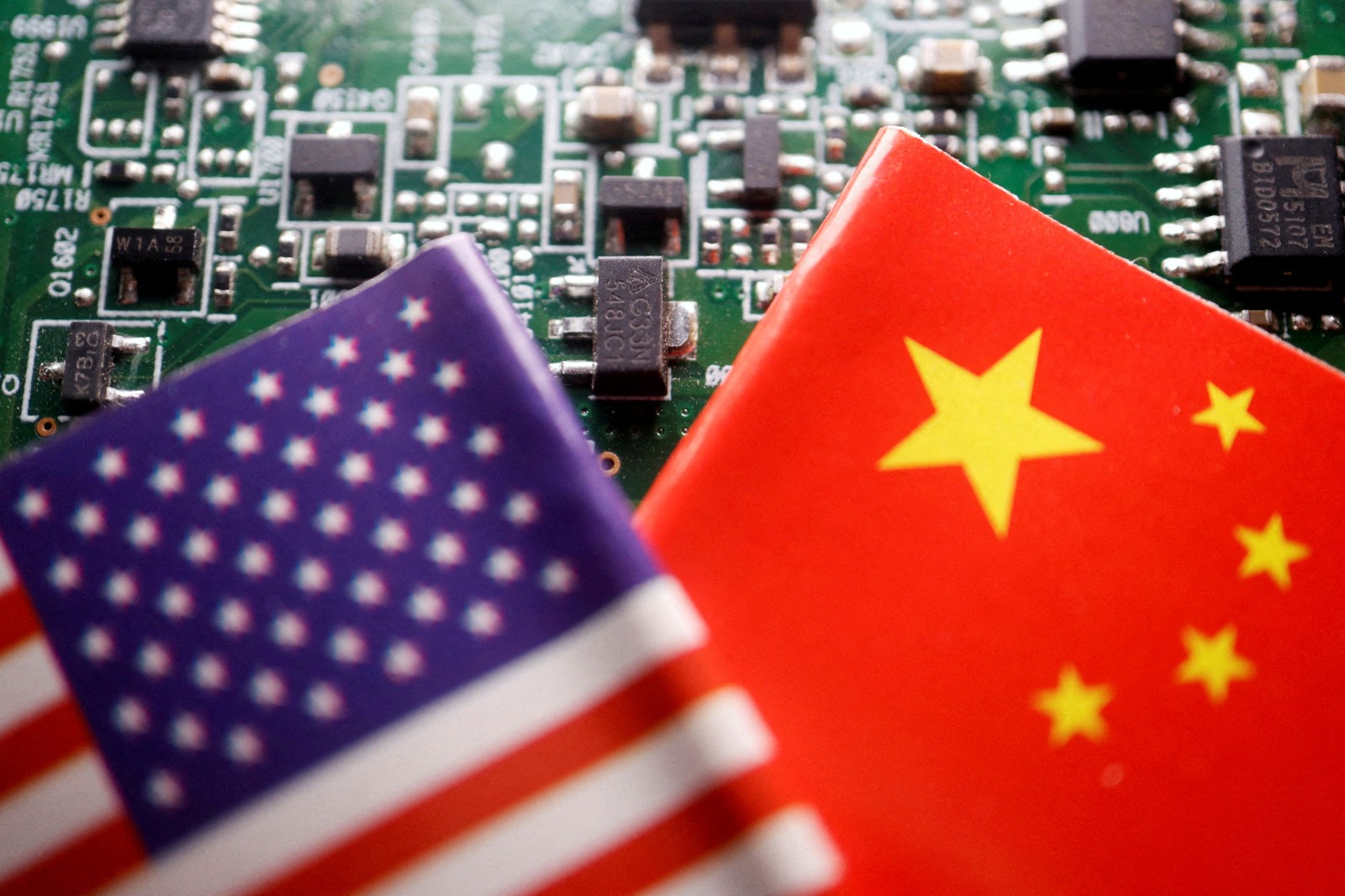

影響所及是美中衝突持續,影響全球供應鏈穩定與效率,俄烏戰爭、以哈衝突,都加劇大宗商品價格波動。

地緣政治衝突頻繁、全球化受阻,不利通膨穩定。路透社

央行在報告指出,科技發展過程,例如資通技術革新與數位化,原本可以降低成本,為全球生產力提升提供良好基礎。

但科技進步將讓勞動市場出現結構性變化,部分工作被取代或降級,部分工作則需更高的技能與教育,這些都加劇社會不平等。科技發展也可能引發新的安全與監管問題,例如資料保護與隱私,數位貨幣與金融科技的規範與監督。

這些結構性的變化,會讓投入成本上升,不利物價穩定。

如今的全球化遭遇多重阻力,除了貿易主義抬頭,廠商也可能因全球化後反而減少國際競爭,更容易提高成本轉嫁至售價的程度。這都不利跨國供應鏈與貿易發展,也降低生產效率,並提高成本。

不同於1970至1980年代,全球勞動人口快速成長,戰後嬰兒潮世界也為就業市場注入大量勞動力。如今,人口老化已是全球性現象,這家減少勞動力規模與成本,增加社會保障與醫療支出負擔,降低儲蓄與投資動機,勞動力短缺也得勞動市場緊俏並帶動薪資上漲。

勞動力不足將不利提升生產力,不利產出成長率,也將透過薪資上漲,影響長期通膨穩定。

央行也在報告中言明,疫情之前的通膨較低且穩定;2015至2019年,主要經濟體通膨率平均皆低於2%。2021至2022年,因疫情、戰爭等非預期事件連續衝擊,通膨率攀高,主要以商品類為主;但2023年以來,服務供不應求,對通膨的主要貢獻來源以服務類為多。

央行總結,未來,隨著全球化內容改變,加上氣候變遷與人口老化等發展,都可能使物價面臨波動較大的風險,疫前低且穩定的通膨環境是否因此改變,值得密切關注。

人口高齡化與勞動力不足,不利通膨穩定。廖瑞祥攝

然而,除了央行上述歸納的4項原因;另一項會讓全球物價蠢動的還有2050淨零排放目標下的綠色通膨。

2020年7月,美國蘋果公司執行長庫克宣示,源於我們所擁有的地球,於2030年對供應鏈和產品100%實現碳中和。隨後,我們就發現,以台積電為首的國內供應鏈相繼宣布減碳計畫,台積電也在台灣以高於灰電的價格,大肆收購離岸風電,藉以達成淨零目標。

此外,為因應國際上對淨零的追求,我國已修正《氣候變遷因應法》,將在2024年開徵碳費,雖然初期只針對年排碳量逾2.5萬噸、約500家的製造業開徵,也假設這些排碳大戶多為出口導向業者,但台廠多躋身國際供應鏈,台灣將減碳或碳費成本轉嫁品牌商,品牌商會佛心來著而自行吸收嗎?

國泰世華首席經濟學家林啟超今年初在勤業眾信會計師事務所舉辦的展望論壇(Deloitte Future Talk) 就表示,由於再生能源成本較高,加上各國競相開徵碳費與碳關稅,綠色通膨的問題,將導致全球通膨已不容易像過去20年一樣在控制在2%以下。

台灣該如何對抗來勢洶洶的綠色通膨?

再生能源成本較高,加上各國競相開徵碳費或碳稅,綠色通膨議不利CPI年增率控制在2%以下。圖為台中港風電渦輪機零件,路透

(本系列報導共4篇,後2篇隔日見刊。)

最新more>

- 車道縮減釀悲劇!高雄路竹大貨車擦撞機車 2輪下爆頭慘死

- 「受夠劈腿仔官宣」疑林俊傑前女友好怒 網流傳「台北約會貼臉照」

- 藍新北台中卡關勸退誰?鄭麗文稱初選非洪水猛獸:七三比決勝負

- 把握人生最後時光獨旅!罹癌翁花蓮第一天就遇賊 百萬家當全被偷

- 柯文哲開噴蔣萬安免費營養午餐騙票 秦慧珠嗆「嘴賤」:藍白合最大絆腳石

- 國民黨新北人選拚2/17前拍板 劉和然:盼與李四川見面談

- 外國加熱菸台灣禁入!免稅「這原因」只能國內買 帶入境就觸法

- 中國2025年失業率達5.2% 官員:總體穩定

- 紐時作家揭中共攻台劇本 歎台灣「擁有一切」獨缺全民防衛共識

- 砸重金買15首S.H.E金曲版權!Ella中國巡演「背景音有她們」 廠商冒冷汗

熱門more>

- 「包吃住月薪4.8萬」行天宮徵才! 網喊「想投履歷」過來人分享:要神明點頭

- 他信了川普承諾「援助在路上」卻送命 伊朗抗議者:沉重背叛

- 去中小企業不如休息… 南韓「躺平青年破71萬」原因曝:大公司月薪翻倍

- Rain的3事必知!不認宋慧喬是女友、與金泰希第一對元旦情侶

- 【太想聊日本】高市早苗止步相撲擂台! 「女人禁制」富士山也設結界?

- 大霧籠罩中國!正是「赤壁」所在 鄭明典揭天時再現:東風要來了

- 反年改出包…公務員退休金沒變多!翁曉玲「沒寫施行日期」回應了

- 【一文看懂】今日格陵蘭、明日加拿大?美加關係一年來的4大轉變

- 目睹信眾瀕死精舍!中醫師CPR急喊「快叫救護車」 在場者竟無動於衷

- 考生嘆好難!學測國文選項太相近 文言文又增多