快訊

- 「不可能」讓何志勇與高虹安民調整合 藍:後續不排除黨紀處分

- 藍白整合期程出爐 藍:農曆春節前確定新北、宜蘭、嘉義市黨內縣市長提名人選

- 2026元旦升旗懶人包/典禮資訊、活動亮點、交通管制一次看

- 圖輯/2026新年快樂!台北101煙火「絕美360秒」 5大展演點亮未來

- 「水彈女王」權恩妃登場!中文嗨喊:新年快樂 高雄跨年狂吸30萬人

- 半導體2025年度績效王00904 !1月預估配息金額0.76元創新高

- 台北跨年|安心亞13分鐘嗨唱「貝殼美胸」快掉出 再現M字腿…又帥又辣

- 台北跨年|蔡健雅抱病「嚴重沙啞硬撐」 畢書盡唸錯詞道歉

- 跨年夜市府周邊4站「少約1.3萬人次」 北捷全線爆量破237萬人次

- 新北跨年|華莎壓軸露「超兇北半球」 不畏淡水低溫!敬業跪地嗨翻全場

- 快訊/跨年夜又震! 日本岩手縣外海淺層地震,無海嘯危機

- 更新/俄國船跨年破壞海纜 芬蘭登船查扣調查

- 新年快樂! 雪梨港2026新年煙火綻放

- 畢書盡跨年收大禮!遭舉大字報罵「狼心狗肺」 神秘男判拘役120天

- 男偶像第1人!繼子瑜後「台灣囝仔」再登紅白 &TEAM王奕翔帥炸全場

- 中共稱軍演「結束」 國防部:仍有共機艦在應變區、國軍維持適切應變

- 中共軍演第三天嗆「斬首」 國軍愛國者三型飛彈追監共機、M1A2T戰鬥偵巡

- 危機解除!台積電:已獲美商務部核發1年期出口許可 南京廠營運不受影響

- 男子北車高喊「台鐵出軌」遭檢方聲押 法院裁定責付家屬、限制住居

- 阿妹揪心90歲媽突發性失憶 「害怕失去的恐懼」催生2新作

【教甄大考驗3-2】薪資沒有吸引力?雙語、資訊教師頻遇人力荒

2024-05-27 08:10 / 作者 吳尚軒

教甄全國大開缺,然而雙語跟資訊領域卻面臨缺工困境。示意圖。取自PIXABAY。

教甄季節開跑,國小又一年大開缺,今年光是北北桃基就有超過1900個名額,國中部分台北市、桃園市也久違出現破百名額,全國高中聯招則是近10年最多的421個名額。「有望上岸了!」「終於等到了!」在教師討論區、社群上,睽違已久的流浪教師們看到了一絲曙光。

過去在少子化員額管制下,各級學校專任教師員額凍結,僅能以代理教師補上,持續多年後卻陷入每6人就有1人是代理的窘境,連帶也使得不少師培畢業生選擇另謀生路。

如今員額解凍下,各級學校的校長、教務主任反倒要面臨另一個困境:拿到了員額卻聘不到人,尤其在熱門領域,缺工已經是如火如荼的現在進行式。

全台各縣市的雙語教師都面臨缺工困境。示意圖,廖瑞祥攝

其中,總統賴清德力推的雙語教育面臨了最嚴峻的考驗。以台北市5月底舉行的113年度國小聯合教甄為例,雙語教師包含自然、體育、音樂、視覺藝術4個科目,總共開招66人,報名初試者僅有41人;國中部分,去年台北市聯甄祭出總共15個雙語教師職缺,只有14人報名,即便擁有最豐厚資源、人力的雙北,都面臨一師難求的情況。

懷生國中校長陳政翊指出,問題在於目前師培並沒有足夠的人力,如今雙語教育大多是在藝能科進行,而非如國文、數學等所謂的學科,但這些科目的教師,過去大多是透過專業能力取得師培資格,比如說體育專業,或表演藝術專業,他們在學術能力,或是英語能力不一定好,而目前要求雙語教師的能力要達到CEFR B2等級,這等同於一些大學的英語系畢業標準,這樣的能力無法在短短幾年內就達到。

陳政翊表示,他相信可能再多過幾年後,師資就能達標,可是現階段人力荒的問題,只會不斷發生,「最直白的說法就是等時間過去。」

最為火熱的雙語、科技領域,現場師資卻面臨缺工困境。圖為示意圖。取自PIXABAY

另一個嚴峻的考驗是,即便找得到人,是否能真的執行教學又是另一回事。阿姚(化名)就在去年以雙語身份考上藝能科教師,被一般教甄連年拒於窄門之外的他,首度挑戰雙語教甄就成功上岸,但他卻感到嚴重的冒牌者症候群,因為他其實是靠英語能力過關,科任部分幾乎不曾實作,只唸過理論。

而同期考上的其他人,超過7成本質都是英語教師,透過學分班加註專長才通過。阿姚打聽後發現,大多教師進入學校後,因為專業能力不被信任,反而只能兼行政職,或者轉回教授英文課,「我們到底要英文好的,還是專業強的老師?」

全國教師工會總聯合會長期反對雙語教育政策,理事長侯俊良指出,現場面對人力荒,實務上的做法就是不斷以代理、代課教師補上,但篩選標準越放越寬,勢必會影響到教學品質與學生受教權,「很難找到那麼多兼具領域專業跟英語專業的人,就算有,薪資也不見得能吸引他們。」

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良。廖瑞祥攝

另一個問題是,在進入數位時代的今天,資訊素養變得更加重要,108課綱也加入科技領域,在國高中部分為生活科技、資訊課程,然而近年來,卻不斷傳出相關師資短缺的消息,如2022年時,連台北市的建國中學也出現連續招聘13次,才終於找到資訊代理教師的困境。

在代理教師連年出缺後,專任教師也面臨考驗。在桃園市擔任資訊教師的吳岱融直言,原因就是因為待遇,來自業界的他回憶,自己2005年碩士畢業進入資訊業界,中間儘管在2008年遭遇金融海嘯,但當他2012年離職時,年薪已有99萬元,換算成公立學校教師的話,要15年才能達到百萬年薪,「我還有個學生大學畢業,到現在在遊戲業工作3年,年薪163萬元。」

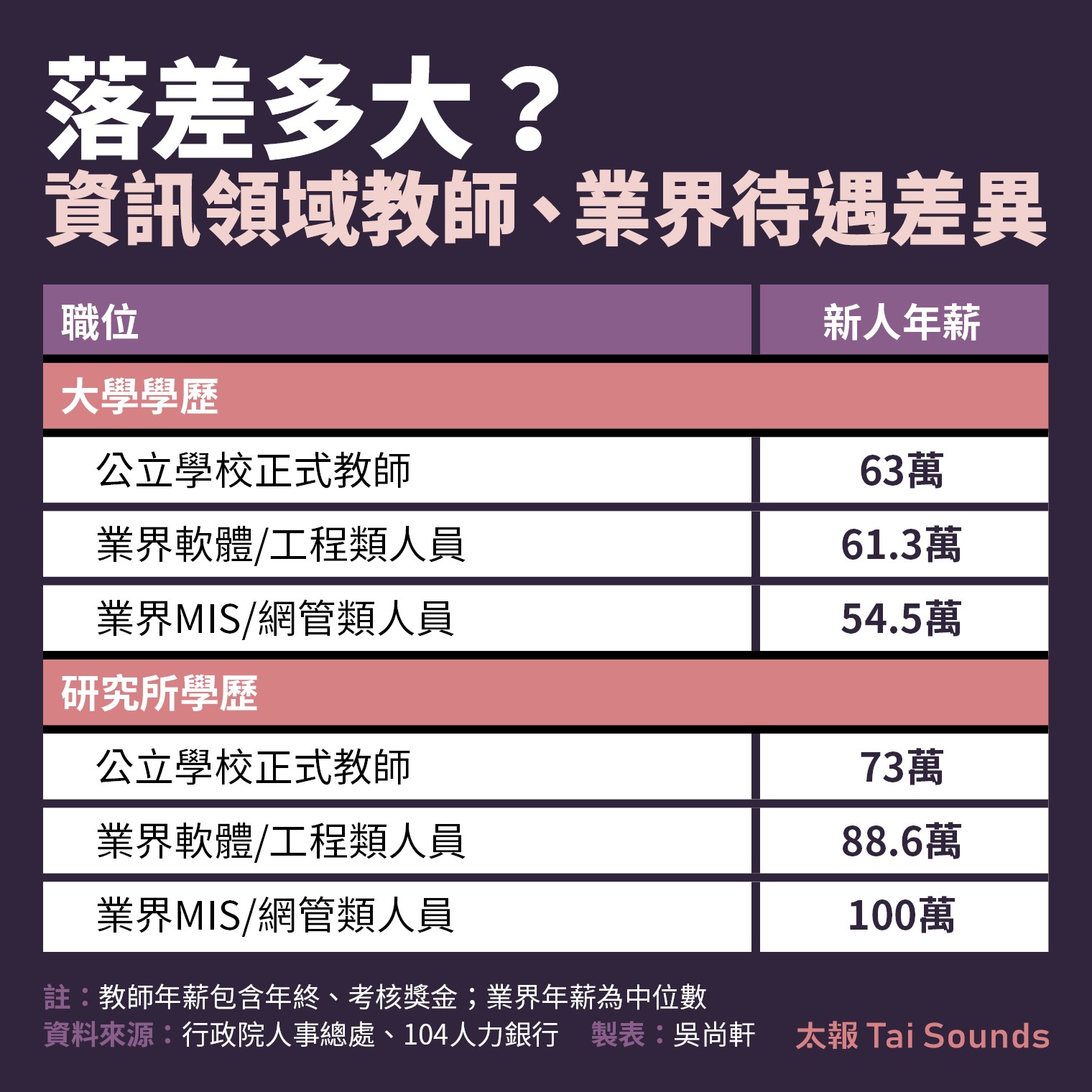

目前根據規定,新人教師第一年任教,學士畢業起薪實領為約4.2萬元、研究所4.9萬元,加計年終、考核獎金後,學士年薪約為63萬元,碩士則為73萬元。

資訊領域教師與業界待遇差異

說著他打開人力銀行網站,表示在軟體工程師領域,年薪中位數是88.5萬元,資訊領域的學生不是不來當老師,「是大學期間根本不會想走這條路。」

而在生科部分,如新北市2022年開出10個正式教師職缺,最終僅有6人錄取,其他學校後續面對代理一招再招的考驗。

對此吳岱融回顧,過去九年一貫課綱將自然與生活科技領域合併後,從2003到2013年之間,全國國中生科教師共計只開出62個缺額,平均一年只有7個名額,但這段期間,相關師培、教育系所卻總共培育了約800名畢業生,也導致大家後來紛紛改行,不是轉教自然、數學,不然就是直接去業界發展,「因為他們發現根本沒有出路。」

108課綱上路後,吳岱融表示,往往一年的教甄名額就超過過去10年總和,不過實際上合格教師並沒有這麼多,且生科除了傳統手做外,還多包含電腦繪圖、數位加工、甚至機器人專題等面向,更要跨足資訊科技,老師也需要負責更多機具的保養維護、教室空間管理,負擔遠比過去更重,甚至常常還先代墊實驗材料費,也導致有相關專長的老師寧可改為只教自然科。

資訊業界薪資優渥,也讓教師人力連帶被磁吸。圖為示意圖。取自unsplash

對此,陳政翊分析,校園面對人力缺,通常是透過幾種方式找人兼課,一種是拜託現有教師協助,或者請退休老師回來幫忙,此外也可以找相關系所的大學、研究所學生,以鐘點費的方式來兼課,也就是說,除了校內教師以外,一大部分是要往外找兼職人力,這就這就考驗學校的風評、交通條件,而即便是在台北市,都有不少學校找不到人,其他地方面臨的問題又更加嚴重。

對於雙語、科技教師缺工困境,陳政翊呼籲,教育部與師培大學可以針對特殊科目祭出如公費生這樣的制度,確保人力持續存在,「否則讓市場機制自由跑,最後就會沒有人」,現場有多少老師、分布在哪個年齡層、什麼時間點可能面臨退休,相關數據政府都有蒐集,應該對此更進一步配套。

除此之外,陳政翊也呼籲師資源額要有更細緻的規劃,比如明年(2025)國中一年級預計會增加2班,因為目前的小六生遇到龍年潮,增加2班可以多增加4位正式教師員額,但過了3年後班級數又會下降,「學校在過程裡忽胖忽瘦」所以這4個缺口只能聘代理教師,對於師資源額的計算,應該要能更細緻地規劃、安排。

現場校長、教師呼籲,未來對教師人力亟待育應重新思考。圖為示意圖。花蓮縣政府提供

「薪水,最實在的就是薪水!」吳岱融直言,現在正式教師難考,可能要好幾年才能考上,之後又要10幾年年薪才能達到百萬,對比科技業界差異太大,而像他自己來說,當初回來的原因很簡單,就是想要有寒暑假,「唯一能吸引人的就是這個,但現在寒暑假也常要拿來研習、增能……回到最前面就是薪資的問題,追根究底就是差很多。」

最新more>

- 桃園跨年|「Apink」撂中文:一馬當先 放送愛心168萬人爭睹

- 「不可能」讓何志勇與高虹安民調整合 藍:後續不排除黨紀處分

- 藍白整合期程出爐 藍:農曆春節前確定新北、宜蘭、嘉義市黨內縣市長提名人選

- 台東跨年|張惠妹懂唱「CORTIS」洗腦神曲 揪A-Lin賞8000發煙火

- 台東跨年|Saya「來都來了」憂海風灌嘴 戴愛玲返鄉想吃臭豆腐

- 2026元旦升旗懶人包/典禮資訊、活動亮點、交通管制一次看

- 圖輯/2026新年快樂!台北101煙火「絕美360秒」 5大展演點亮未來

- 「水彈女王」權恩妃登場!中文嗨喊:新年快樂 高雄跨年狂吸30萬人

- 半導體2025年度績效王00904 !1月預估配息金額0.76元創新高

- 台北跨年|安心亞13分鐘嗨唱「貝殼美胸」快掉出 再現M字腿…又帥又辣